爱康国宾董事长谈癌症检出率 信任危机发酵!爱康国宾近期因一起体检多年未发现癌症的案例引发广泛关注。一名北京执业律师张晓玲在2013年至2023年的体检中领航配资,从未被检出患癌风险,但2024年在另一机构确诊肾癌并摘除右肾后又查出骨转移。她质疑爱康国宾涉嫌“误检、漏检”延误诊疗,并将其告上法庭。

爱康国宾成立于2007年,在民营体检市场份额排名第二。创始人和董事长是哈佛大学遗传学硕士张黎刚,目前持股49%,为实际控制人。自2019年从美股退市后,爱康国宾至今未有在A股上市的计划,其收入规模、盈利状况也不被外界所知。

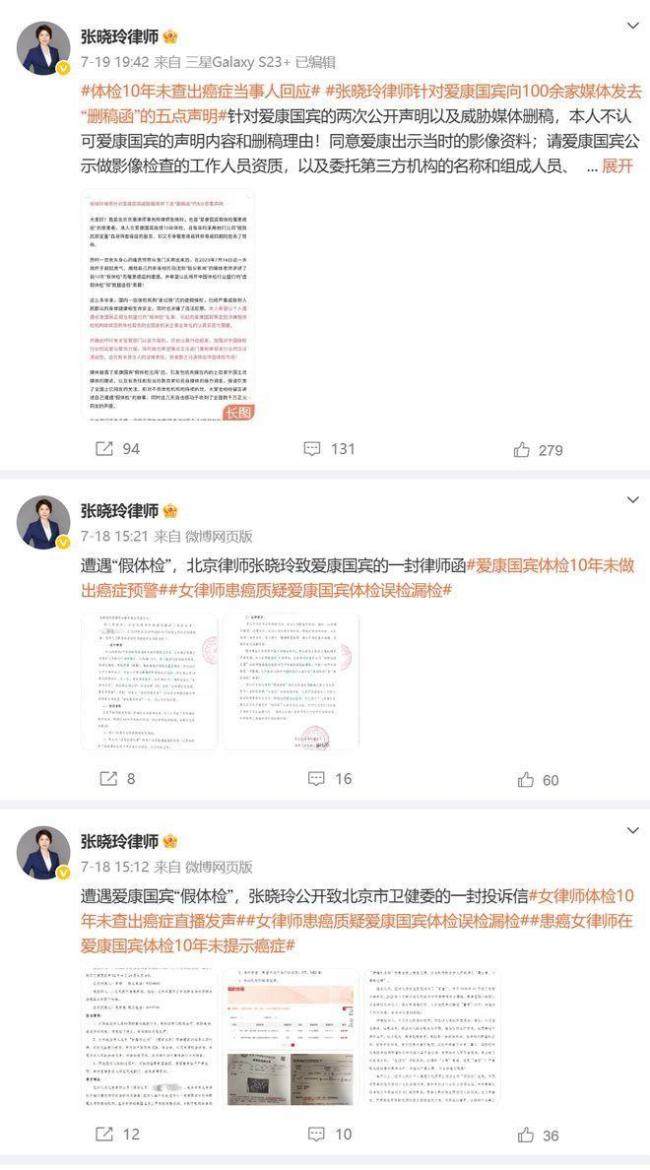

张晓玲公开了2013—2023年在爱康国宾北京两家分院连续体检的十份报告,显示除2023年提示“右肾钙化灶、左肾错构瘤可能”外,其余年份双肾区均“未见明显异常”,癌胚抗原亦始终正常。而2024年她在别院B超发现右肾3.5×2.8 cm低回声肿块,术后病理确诊为透明细胞型肾细胞癌,并于2025年2月确认骨转移。张女士已发出律师函,要求爱康国宾提交十年血样及原始数据,同时向国家卫健委等部门实名投诉。

爱康国宾体检店似乎暂时并未受近期负面舆情影响,广州市天河区中山大道的爱康国宾体检店内领航配资,十余排候诊沙发座无虚席。该线下门店的基础套餐仅包含黑白超声,而能发现早期肾癌的增强CT需额外支付1200元。这种模式保障了公司现金流。

业内专家指出,直径小于1cm的肾结节超声检出率低于30%,而早期肾癌往往没有任何症状。我国体检机构普遍使用的普通超声设备,对3cm以下的肿瘤漏诊率高达42%。2018年,爱康集团创始人张黎刚曾在公开场合揭露行业“假体检”黑幕,如今爱康国宾也陷入类似的争议。

面对汹涌舆情,爱康国宾连发两次声明,坚称“检查无瑕疵、无漏诊、无责任”,并愿意公开影像资料、接受第三方权威鉴定。爱康国宾提到,每年给近800万人提供健康体检服务,通过体检发现最终确诊的癌症患者每年超过1.5万人。但市场并不满意这些解释,黑猫投诉平台上带有“爱康国宾”字样的投诉增加,误诊、漏检、报告张冠李戴、加项推销等投诉频繁出现。

此前,爱康国宾多次陷入类似信任危机。2020年,原告迟某因爱康国宾的体检报告与三甲医院诊断结果存在较大差异将其告上法庭。2024年6月,北京消费者赵先生在爱康国宾体检后的B超报告显示“双肾结晶,左肾囊肿可能,双侧甲状腺腺体回声欠均匀”,但在北京积水潭医院进一步检查显示“甲状腺未见明显异常、双肾未见明显异常”。赵先生希望爱康国宾能出具情况说明,但多次沟通无果。

面对质疑,爱康国宾的回复往往以“检测方法不同”或“客户自身身体因素导致”为主,回避了“为何未提前告知差异”“如何保证结果准确性”等核心问题。最新事件中,张晓玲的2023年体检已提示右肾 “钙化灶”,这一可能与肿瘤相关的信号未被纳入风险提示。

2025年《关于规范健康体检应用管理的通知》要求,体检机构需“明确风险提示义务”“建立结果复核机制”。政策要求的“风险闭环管理”,在实际运营中变成了“风险隐瞒”。爱康国宾成立初期以“中高端体检”为定位,通过“三甲医师团队”“国际设备”等标签建立信任。但从2015年的355万体检人次到2025年在54城布局170家体检中心,规模扩张的背后是运营逻辑的转变:从“以质量换口碑”转向了“以规模换利润”。

当规模狂奔遇上专业人手与精细化管理的缺口,“漏检”似乎不再是偶然。医学层面,肾细胞癌早期确无公认血清标志物,影像学微小病灶也易与良性囊肿混淆,但公众更在意“花了钱就应该买到确定性”。商业体检机构在营销话术中往往放大“早筛”效力,淡化医学不确定性与个体差异,为日后的信任反噬埋下伏笔。

眼下领航配资,张晓玲仍在等待爱康国宾的正式回函;而爱康国宾也在等待第三方机构的论证结论。

启远网提示:文章来自网络,不代表本站观点。